楊陳玉華

公仔族

| 近年筆者在公共交通工具或街道上,留意到許多人的背包或手提包上,都喜愛掛上不同類型的公仔。而公仔主人大多不是兒童,而是青少年至中年的男女。筆者不禁想深入了解這世代的公仔玩意有甚麼特色?這種玩意對我們的心理需要又有甚麼幫助呢? |

掛公仔潮流的興起

| 公仔是粵語區的用語,是玩具的一種,以往只會聯想是兒童的一種遊戲工具。但近年把公仔掛在包包上,也成為成年人的熱潮。這種潮流源於日本的「推活」(Oshi Katsu)文化,在2021年這個詞彙更被提名為日本新創的流行語,意思是「應援對象的活動」,這潮流直吹亞洲鄰近地區包括台灣及香港。配合動畫故事、明星喜好、名牌效應,再配上個性特徵,公仔成為跨界的日常玩具和商業產品。 |

掛公仔的深層剖析

| 掛公仔玩意的參與者包括公仔主人、製作公仔的生產商,還有線上線下的同好者或欣賞者。公仔的主人有可能是因為公仔的造型、背後的故事或加諸公仔身上可愛的性格被吸引了;也可能是偶像周邊商品,追隨者用掛公仔表達對偶像的崇拜。掛公仔也是一種在外出時向朋友或公眾的展示方式,主人甚至把多個心愛的公仔放進帶有透明層的「痛包」來展示(痛是日語itai,是令人尷尬、過度誇張的意思)。這種展示其實是一種社會語言,向人展現自己的愛好,容易與人打開話題,也更容易被同好者認同。 以往兒童玩公仔是在家中,公仔是玩伴,有角色的互動,例如:照顧洋娃娃。而成人是以收藏的方式進行,藉此抒發對童年玩偶的懷舊情感。兒童和成人也同樣會以想像和投射方式藉角色公仔參與電影或動漫的故事世界。近年興起的掛公仔玩意,活動方式、範圍及媒介已經比以往擴闊了許多!現今的掛公仔玩意可以說是一種具備視覺、實體、數位和敘事的綜合遊戲。 生產商以公仔玩意為一種商機,藉著電影、動漫、藝人和名牌的跨界融合,設計製作多種款式的公仔,引起不同界別人士的嚮往,繼而爭相購買、收集,甚至出現盲盒形式或高價炒賣的交易方式。曾有一位中年男士表示擁有數百個公仔,每天出外時會以不同的公仔配搭自己的衣著。同好者或公眾參與分享或欣賞各類公仔,也配合公仔主人的流動線,包括線上和線下,為公仔創作更多故事場景和提供互動機會。所以筆者認為這種形式的玩意除了跨界別,還有流動性和發展性的。 |

掛公仔的心理分析

| 學者Klabbers指出玩耍達致的功效可以分為過程中的自我滿足(自向目的autotelic)和活動後獲得成果(異向目的allotelic),兩者並沒有互相排斥。筆者認為公仔主人和同好者或公眾同時獲得以上兩種功效。而製作公仔的生產商,則主要獲得後者的功效。公仔族期望透過收集(補償、擁有和操控權)、運用想像力(創作建構參與其中的故事)、自我展現(身分認同和被認識)、表達和穩定情緒(陪伴和紓壓)和擴展社交生活(被接納),獲得心理上親密感的滿足。 Emilie St. Hilaire 博士在一項有關「重生娃娃」(reborn baby)的研究中,表示公仔可以用作治療工具。透過人的想像力、製作公仔的先進物料和線上的社群建立一種合成關係,這種關係提供操控和安慰的功效。她說互動中產生的情感是真實的,是一種自我關懷的呈現,因為在公仔身上找到主人的自我意識。她說在虛構關係中體驗真實情感並不是新的現象。我不禁懷疑虛構關係能否取代人際間真實的關係呢? 筆者十分關注主人與公仔和同好者所建立和發展的關係。兒童和成人在把玩實體公仔時沒有很大分別,但兒童會較快以新玩具代替舊玩具,與玩具的關係較短暫。而在公仔的性格發展、故事情節和持久關係幾方面,成人都比兒童複雜得多,抽離關係時較難,所以較易囤積大量公仔。而因為與同好者的關係建基於公仔,如果某一方改變了喜好,還能夠維持彼此的關係嗎? 筆者在輔導服務中,也曾運用公仔、玩具屋和掛吊飾處理兒童的情緒和社交問題,包括分離焦慮症。例如:情智高(Kimochis)提供一種心形吊飾,分成兩個部分,一部分由兒童掛在書包帶回學校,另一部分由照顧者保管,放學後,兩個部分合體。讓兒童在學校時有部分吊飾陪伴,心理上與照顧者有連繫,建立安全感,擁有控制權,情緒更穩定。最重要,這個治療安排是暫時性的,筆者最終會把兒童帶回真實的社群,讓她真正與人建立安全感和親密感! |

結語

| 這世代的公仔玩意是跨界別和跨媒體的,公仔主人不再是獨樂樂,而是期望達至陪伴(與公仔本身及同好者)、與外界聯繫、獲得集體認同感和建立共同興趣及目標,同時排除了成年人玩公仔的怪異感。這種玩意無疑在治療情緒和社交問題上有一定效用,但對於人為虛構的一種物我關係,在對投射自我意識的物件付出真實感情,而沒有一個真實有生命的個體做出自主的回應,是否能夠完整滿足到人類心理的需要呢?筆者是存疑的! |

參考資料

| Heljakka, K., & Harviainen, J. T. (2019). From Displays and Dioramas to Doll Dramas : Adult World Building and World Playing with Toys. American Journal of Play, 11(3), 351–378. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1220283.pdf St-Hilaire, E. (2024). The Therapeutic Power of Synthetic Relationships with Dolls. HAL (Le Centre Pour La Communication Scientifique Directe). https://sorbonne-paris-nord.hal.science/hal-04792229 |

高敏感族

| 偶爾聽到有人描述某類人的性格特質:敏感、內向、害羞、緊張、多想、執著、挑剔等等,並且評論為性格不良更甚是人格障礙。以上提及的性格特質,是屬於一群稱為高敏感族(Highly Sensitive Person簡稱為HSP,意即非常敏感的人)所擁有的。具有這種性格特質的人在生活上會面對怎樣的挑戰?他們是否也有正向的力量,可以為自己和世界帶來幸福呢? 有關高敏感族這種人格特質是美國臨床心理學家Elaine N. Aron博士在研究獲得成果後,於1996年出版的《高度敏感的人:當世界壓倒你時如何茁壯成長》(The Highly Sensitive Person: How to Thrive When the World Overwhelms You)一書中提出。她指出全世界大約有15-20%的人口是這種具有感覺處理敏感性(Sensory Processing Sensitivity)的個體。這族群的中樞神經系統的敏感性很高,對環境和情緒的反應較敏感,導致在社交和情緒發展上面對很大挑戰。但這族群亦擁有正向的力量,讓他們取回不少自信和幸福感! |

環境的刺激

| 由於高敏感族對外在環境,例如:響亮的噪音、強烈的光線和擁擠的環境有很高的敏感度,令他們時常受著巨大和過度的刺激。此外,他們也能夠留意外界的人和事細微的變化,喜愛對所接收的訊息作深入徹底的思考,因而出現思考疲勞。而在外界關注、接受評估或時間緊迫等等刺激時,往往不能完全展現自己的能力。如果忽略為個人安排適當的處境以達致生活上的平衡,外在環境便會令他們過度疲累,甚至被壓垮! |

情感的變化

| 高敏感族對積極和消極的情緒有很強烈的體驗和反應。其中他們較容易被正向事件和情緒影響,從而進入愉悅的情緒。由於對情緒的敏感度很高,容易深受別人的心情和情感所影響,變得富有同理心和關愛心,也容易回應別人的需要,但如果不懂如何設限,就會出現同情疲勞。個人情感需要又如何呢?是否容易感到孤單,需要許多朋友陪伴?其實頻密的群體生活會對這群族造成很大壓力,他們需要適時的獨處調整精神、思想和情緒。這族群對人際中的親密關係和彼此了解有極高的需要,他們終極追求的是有意義的深交,而現實中這不是容易達成的關係,因此容易產生主觀情感上的孤單。而童年以至成長後不安全的依附關係,與主觀的孤獨感亦有相關。 |

社交的挑戰

| 高敏感族在人際關係中的敏感度也很高,他們很快能夠感受到社交關係中的氣氛和別人不言而喻的暗示和需要,這種刺激讓他們不斷盤算怎樣自處和對應別人。另一方面,他們外顯的表達,例如:害羞、低自尊或社交焦慮,往往令人誤解是性格乖癖、要求無理或不易融入。其實,他們仍然期望與社會有關聯,也願意關心社群。正如上文所提,高敏感族需要的是深交的人際關係。但研究統計中卻發現現實中,他們比一般人在親密關係中更缺乏體驗親密和諒解,是因為他們在關係上所要求的質素比一般人高嗎?還有,成年的高敏感族表示有不安全的依附關係,這與個人價值感和對別人的信任度有關。 |

正向的力量

| 這族群的內在具備強大正向的力量,包括:更高水平的創造力、對美有更深的欣賞力、對人和事更有洞見和熱情及擁有更富意義的人際關係。所以在職業貢獻方面,可以選擇具創意性和注重細節的工作,例如:藝術、文字、設計;還可以選擇需要高度專注的工作,例如:學術研究;還有與助人有關的工作,例如:輔導教育、醫護或運動導師。由於具備審美敏感性和願意體驗新經驗,他們十分擅長學習新事物以應對自己的處境。高敏感族要成功發揮長處,必須避免過度受外界刺激,小心保護個人的情緒和精力,而這一切有賴先要建立穩固的自尊、訂立界線、妥善安排生活節奏和獲得足夠休息。 |

結語

| 學術研究的結果往往被地域文化所限,需要涵蓋更廣泛地域,才能夠發現人類的共通性,又同時發現每一種性格特質,在不同文化中的形象有很大差異,同一性格特質有被欣賞,也有被冠上令人誤解的標籤。本文篇幅所限,未能詳述有關高敏感族的特質。但筆者的心意是以高敏感族為例,讓讀者了解各種性格特質,都有其正面和負面的面向,鼓勵大家在被自己或別人的誤解中,尋回你所屬性格特質的正向力量,建立自信和追尋幸福的人生! |

參考資料

| Aron, E. N. (2017). The highly sensitive person: How to thrive when the world overwhelms you. http://perpus.univpancasila.ac.id/index.php?p=show_detail&id=124394 Meckovsky, F., Novak, L., Meier, Z., Tavel, P., & Malinakova, K. (2025). Highly sensitive persons feel more emotionally lonely than the general population. Scientific Reports, 15(1). https://doi.org/10.1038/s41598-025-87138-w 高敏感族自我檢測量表(HSP) https://www.quiwa.net/User/QuestionReply/02ff013b-a3a7-4994-92f5-bf66471af424 |

銀髮族

| 大家聽過「動物友善」嗎?近年在公共設施或食肆,都能夠看見為動物提供的友善環境。面對全球人口老齡化,長者在各國人口比例上日漸增長,估計到2050年,全球會有20億60歲以上的銀髮族。有見及此,近年全球領袖已通過每年舉辦國際論壇集思廣益,謀求在本國訂立有效的銀髮經濟政策,似乎是展現「銀髮友善」。 筆者想問銀髮經濟政策的重點是銀髮還是經濟呢?是因經濟不景要急需發掘商機或市場而關注銀髮族?還是真誠為大半生在社會貢獻生產力的長者,計劃安享晚年的友善政策?政策又是否關注所有不同經濟背景的銀髮族?還有,筆者最關注的,就是政策有沒有照顧銀髮族的心理健康?心理健康出現問題時的情緒支援服務又有沒有在考慮之列? |

銀髮經濟的多元定義

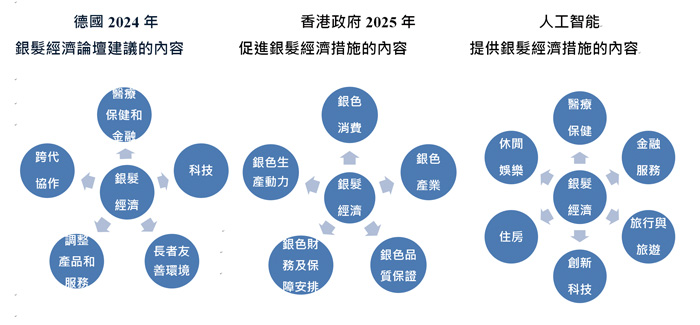

| 追溯到二十世紀70年代,日本最早提出「銀髮經濟」的概念,重點是產品和服務。世界衛生組織(WHO)在2002年和2007年分別提出「健康老齡化」和「積極老齡化」的概念。2007年歐盟加入了社會價值的維度,強調老年人要保持社會參與和提升精神健康。近年,隨著人口老齡化的現象迫在眉睫,銀髮經濟在國際上受到高度關注,各國在這概念上也有不同定義。以下提供三個銀髮經濟政策模型,大家可以比較一下: |

銀髮族不是經濟負擔

| 筆者認為人口老齡化不是社會經濟困難的主因,不宜強調人口老齡化帶來社會負擔,這會令長者受到歧視,被判定對社會沒有效益。社會照顧長者也不是要取去屬於年輕一代的東西給年長一代,不要忘記作為主要勞動力的年輕人,都是由今天的老年人多年辛勞養育出來的。老齡化是大多數人必然步向的現象,今日的年輕人就是明日的老年人,社會上任何年齡層的需要都值得關注,並須有良好的政策讓每個人安居。長遠優良的社會政策,可以令到銀髮族活得健康、活潑和長壽,是社會的祝福。因為他們擁有豐富的人生智慧和經濟能力,年老後也一樣可以回饋社會,繼續以受薪或義工形式為社會提供生產力和栽培新生代。。 |

銀髮族不單是消費者

| 筆者在輔導的案例和新聞中,看見以下幾種處境:一位長者去世後沒有把全部財富留給下一代,而是捐獻大部分給各機構,心願是為下一代積福,竟然引來下一代的謾罵;一位長者以為年輕人關心自己健康,後來發現自己只是被看作一個購買保險的潛在顧客;一位貌似誠懇的投資經紀,以全天候的關心模式關懷一位長者,目的是欺騙長者作不適當投資從而獲利。 長者不只是顧客、病人或消費者,而是在身體漸弱的最後人生階段,需要人性的照顧和關懷,還有尊重!所以政策不只是關注適合長者的服務和產品,更重要是對待長者的態度。要建立整個社會跨代的互信、尊重和協作,給予長者友善的氛圍,以達致長者有健康的心理質素。長遠來說,社會要運用創新思維的角度,例如研究新興的預防治療和長期護理的醫療模式,及職場上靈活的工作模式,以配合為生計操勞大半生的長者,就算推遲退休年齡,繼續工作,也能夠有健康和空間享受閒暇。 日本是長壽國家之一,有一個日語單字INOCHI是「生命」的意思,生命應該包含幸福感、正向積極的心靈、有目標的人生、健康長壽(健康是指生理、心理、認知、生活模式及社交聯繫)、充滿笑聲及良好的社區和環境。可見銀髮族或是所有年齡層的人,都不應只被看作是一個消費者的存在,而是值得擁有被整全關懷的生命! |

結語

| 銀髮經濟政策的重點不應只是從商機角度分析銀髮族的經濟價值和效益,而是訂立長遠的政策,先讓所有長者,並且不只是有經濟能力的長者,身心社靈都被全面照顧,以致社會擁有更健康活潑和積極老化的銀髮族,他們自然就能夠成為社會持續經濟增長和發展不可或缺的力量!! |

參考資料

| Klimczuk, A. (2021). The Silver Economy as a constructive response in Public Policy on aging. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3879888 Silver Economy Forum 2024 in Berlin, Germany. Defining Leadership in an Aging World:Five Key Lessons and Five Key Opportunities to Power the Next Five Years in the Decade of Healthy Ageing, January 2025. https://globalcoalitiononaging.com/initiative/report-on-silver-economy-forum-2024/ 政府公布促進銀髮經濟工作組落實推行30項措施(附圖)2025年5月27日(星期二)香港時間18時08分發布 https://www.info.gov.hk/gia/general/202505/27/P2025052700630.htm |

躺平族

| 在一次到校職業輔導服務中,兩位學生分別提問:一、「有甚麼職業可以躺平地去做的呢?」、二、「中學以後的下一個階段,是否再不會快樂呢?」筆者首先要瞭解學生是否對躺平的理解有偏頗?他們正面對怎樣的中學生活以致想在下一階段躺平?筆者亦驚訝為何有青少年學生對實現自我沒有期盼,對前景那麼灰暗? 躺平風氣已吹到競爭激烈和工作效率超高的香港。不少在校學生,大學畢業生及將步入婚姻的年輕人也響應這種文化。躺平現象究竟是如何形成?它是正面還是負面的心態?對心理健康又有什麼影響呢? |

躺平現象的由來

| 隨著疫情期間因裁員導致在職者超時工作,疫後全球經濟低迷,社會發展未能多元化,高學歷與現實社會的工種未能匹配,新生代未能找到符合自己能力和興趣的出路,欠缺上流機會,再加上長輩的傳統期望及與同代人的比較,新生代感到無法忍受生活帶來的無比壓力,及個人成為社會上的競爭失敗者的低自尊。在重重壓力下,他們對傳統生活型態和社會氛圍開始質疑、反思甚至放棄,試圖重新對成功賦予新的定義。躺平是物極必反的現象,也是面對壓力的應對機制。 |

不同的躺平面貌

| 社會人士對「躺平」這概念有消極負面的理解,也有積極正面的詮釋。躺平不是以單一模式出現,它是一個譜系,包含不同的構成原因和表達模式。不能簡單解釋為逃避責任和消極,也可看為是對無法達致的主流標準一種反思,要取回自主權和生存空間,重尋生命多樣化的價值觀,由追求物質走向更多可能性以求達致幸福。這是反思的過程,讓人對生命重新定位。 通過躺平現象在亞洲和西方的面貌,可以一窺躺平族的型態是如此多樣化: 因為一篇〈躺平就是正義〉的網絡帖子,讓「躺平」在2021年疫後成為內地十分流行的網絡詞語,深得在1990至2000年代出生的年輕人關注。他們解讀躺平為拒絕買屋、買車、戀愛、結婚及生仔,維持低慾望和低水平消費的生活模式,絕不變成賺錢的機器和被剝削的奴隸。作為躺平先鋒的「喪文化」早在2016年開始在中國網絡上流行,傳播以頹廢、悲觀和絕望的情緒面對生活壓力。 日本有繭居族(Hikikomori),就是港人所理解的隱蔽青年,追求低慾望,窩在家裡;而面對畢業生高企的離職率,南韓出現三不(不升學、不就業、不受訓)的尼特族(NEET)。 香港年輕一代面對日漸高漲的生活開支,樓價已到達無法負擔的地步,也開始檢視傳統的成功定義、職場文化、社會期望,轉而追求壓力和競爭較少的生活模式。有學者認為香港出現躺平文化,是因為香港的公營房屋政策及社會保障制度造就了低下階層不努力工作上進;而過去中產盡量不要求政府資助的心態,在面對經濟不景、物價高企和上流無望的情況下,不能再堅持了,也需要轉為躺平。 《牛津英語詞典》2022年度詞語Goblin Mode,在2009年已在社交網Twitter出現,直至2022年在社交媒體大受歡迎。表達大眾要扭轉Instagram和TikTok所標榜的完美和成功的形象,轉向追尋更反叛、放縱和重視個人舒適感的生活。美國和加拿大所推動的生活與工作平衡、在家工作的安排,及其他西方社會鼓吹的慢活(downshifting)和自願簡樸(源自印度)(voluntary simplicity)都正正與躺平文化互相呼應。 |

躺平與心理健康

| 躺平現象的出現是對競爭壓力(包括過程壓力和結果壓力,前者影響幸福感,後者影響自尊感)的回應。有人說有競爭有進步,也有人說有競爭就有傷害。這要視乎競爭的壓力程度。從心理健康的角度來看,心理學者認為過度的競爭壓力令個體出現如嫉妒、焦慮和冷漠的負面情緒,也會因對生活和自己不滿意而增加患上抑鬱症和焦慮症的機率。 選擇躺平的人是直接選擇一種與繼續競爭的人不同的生活模式,因為無論怎樣採用流動補償,例如購買昂貴奢侈品去證明自己也是成功人士,仍無法肯定自己是社會上成功的競爭者。唯有離開社會認為是成功者的標籤,例如從消費主義走向簡樸主義,從外在物質走向內在價值,以一種心理學上稱為逃避補償的分離策略(dissociation),才能逃離失敗者的低自尊形象。 既說躺平是逃避補償,躺平對心理健康是負面的嗎?最終會拖垮社會經濟甚至躺平者嗎?這要視乎躺平族和社會的取態,兩者缺一不可。躺平族對固有生活模式覺醒後,可以重新調節適合自己的生活模式,社會也需要同時建立尊重個體性和多元化的社會文化制度,讓每個人變回人性化而非物化,重獲擁有自身獨特的能力、自主生活的模式和建立與人真誠關係的幸福人生! |

結語

| 筆者認為躺平現象,是讓每個經濟發展迅速的社會思考人為何物的契機,讓人反思人類單單是發展現代化經濟的勞動力,還是其本質上渴望追求更深層的價值?人際間那種功利、去人性和欠缺真誠的關係是否真正滿足到人內心的需要?如果只有一小群族反思和追求,但整個世界沒有改變整體的氛圍,切實地提供和尊重多元發展,新生代仍是舉步維艱!對未來仍是沒有期盼! |

參考資料

| Keyser-Verreault, A. (2025). Lying Flat in Taiwan: Young People's Alternative Life choices in a post-developmentalist era. Critical Asian Studies, 1–21. https://doi.org/10.1080/14672715.2025.2474510 Lee, Z. (2024). The rise of the Lie-Flat movement in Hong Kong: challenging societal norms and redefining notions of success. Open Journal of Economics and Commerce, 5(1), 15–36. https://doi.org/10.22259/2638-549x.0501004 Zhou, C. (2022). "Lying flat" and rejecting the rat race: the survival anxiety of Chinese youth. Science Insights, 41(7), 741–747. https://doi.org/10.15354/si.22.re101 王汪帥、易顏熙、羅芷薇、厲傑 (2024)。內卷還是躺平?競爭壓力如何影響心理補償。心理科學進展,32(7),1057–1072。https://doi.org/10.3724/SP.J.1042.2024.01057 |